2015年6月12日(金)

政府の戦争法案「合憲」論

根拠にならぬ砂川判決

安倍政権は、1959年12月の最高裁判決(砂川判決)を頼りに、憲法違反の戦争法案を「合憲だ」と主張しています。そもそも砂川判決は、米国の圧力の下、司法の独立を投げ捨てた対米従属のたまもの。これを持ち出して「戦争法案」を正当化する――。安倍政権の異常な対米従属の姿勢が浮かびあがります。 (竹下岳、山田英明)

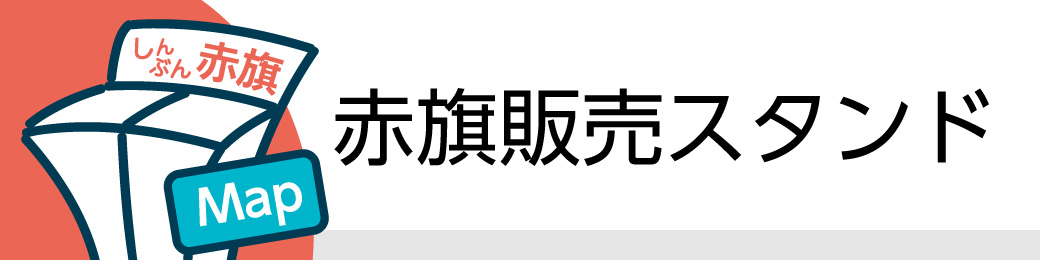

(写真)マッカーサー駐日大使が藤山外相と会い「伊達判決」を覆すよう求めたことを記録した米解禁公文書(1959年3月31日付) |

米の圧力がゆがめた

砂川判決は、1957年7月に米軍立川基地(旧砂川町、現・立川市)の拡張に抗議するデモ隊の一部が基地内に立ち入ったとして、日米安保条約に基づく刑事特別法に基づいて起訴された「砂川事件」について争われた裁判の判決です。

「米軍の駐留は違憲」であり、被告人は無罪とした59年3月の東京地裁判決(伊達(だて)判決)を不服とした日米両政府が、高裁を経ず最高裁に「跳躍上告」し、同年12月、わずか9カ月の審理でこれを破棄しました。

当時はちょうど60年の日米安保条約の改定の時期でした。米軍の駐留を違憲と断じられた米国政府が大きな衝撃をうけ、安保改定に影響を与えないため、年内に伊達判決を覆すよう、圧力をかけたのです。

次のような経過が米解禁公文書から明らかになっています。

伊達判決翌日の59年3月31日、マッカーサー駐日大使が藤山愛一郎外相に「日本政府が迅速な行動を取り東京地裁判決を正すこと」を要求しました。

その後の米大使と当時の田中耕太郎最高裁長官との密会では、田中長官が公判日程や判決の見通しなどを語っていたことなども判明しました。

集団的自衛権ふれず

(写真)立川基地拡張反対闘争=1956年 |

安倍首相は、砂川判決が「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」とした部分を取り上げ、「これが憲法の基本論理」と主張しています(8日の記者会見)。その上で、集団的自衛権行使を容認した「武力行使の新3要件」にもこの論理が貫かれているから「戦争法案」は「合憲だ」という考えです。

しかし、そもそも砂川判決の趣旨は、伊達判決を覆すために、外国軍隊(在日米軍)が憲法9条2項で保持を禁じている「戦力」に該当しないとしたことです。また、「自衛の措置」について言及しているものの、「9条2項がいわゆる自衛のための戦力の保持を禁じたものであるか否かは別として」との前提を置き、日本独自の自衛力の保持についてすら判断していません。

このようなものを、海外での武力行使である集団的自衛権行使の根拠にすること自体、どこに法理があるのでしょうか。

国会で政府も認めた

このことは、日本共産党の宮本徹議員の質問(10日、衆院安保法制特別委員会)に対して、横畠(よこばたけ)裕介内閣法制局長官も「(判決は)集団的自衛権について触れていない」と認め、「(安倍首相の引用部分は)裁判で結論を出すために直接必要な議論とは別」と述べ、「傍論」であることを認めています。

米国の圧力の下でゆがめられた「砂川判決」を持ち出し、「集団的自衛権」について語っていない判決で「戦争法案」を正当化するのは二重の誤りです。安倍政権の異常な対米従属姿勢が極まりました。

最高裁の“権威”盾に前代未聞の「援用」論

政府・与党内からも異論

「私が知る限り、そのような議論をする憲法学者はいない」

4日の衆院憲法審査会に自民党推薦で出席した早稲田大の長谷部恭男教授がこう指摘しているように、砂川判決を集団的自衛権の行使容認の根拠にするような議論は、憲法学会や法律家の間に、半世紀以上にわたって存在しませんでした。

「砂川判決援用」論が急浮上したのは、昨年3月、自民党内の会合で高村正彦副総裁が持論を展開したことがきっかけでした。

高村氏の理屈はおおむね次のようなものです。(1)砂川判決は「自衛の措置」に言及しており、個別的・集団的自衛権に区別していない(2)国連憲章51条は個別的・集団的自衛権の双方を「固有の権利」としており、当時の裁判官もそのような認識があったはずだ(3)砂川判決の論理は1972年の政府見解に貫かれている(4)この見解は「結論」として集団的自衛権の行使を禁じているが、安全保障環境が変容したので、「結論」だけを変えた―という、何重もの理屈を都合よく重ねたものです。

このような議論は政府・与党内からも異論が出たため、集団的自衛権の行使容認に踏み切った昨年7月の「閣議決定」では採用されませんでした。

ところが、72年の政府見解を改変してつくった「武力行使の新3要件」が憲法学者から「違憲」との批判を受けたため、政府・自民党内で再び「砂川判決援用」論が強まったのです。

そこには、最高裁の“権威”を持ち出すことで憲法学者の批判を「問答無用」として押し切ると同時に、「自衛の措置」の中身を最後に決めるのは時の政権であるというごう慢さが貫かれています。このような姿勢は、世論のさらなる批判を引き起こさずにはいられないでしょう。