2011年12月8日(木)

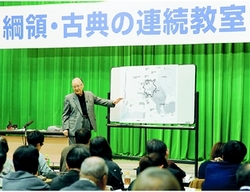

「古典教室」 不破社研所長の第10回講義

●第4課 革命論 エンゲルス「マルクス『フランスにおける階級闘争』1895年版への序文」

多数者革命が大道に

(写真)1848年革命前のヨーロッパの地図を示して講義する不破哲三社会科学研究所所長=6日、党本部 |

第10回「古典教室」が6日、党本部で開かれ、不破哲三・社会科学研究所所長の講義は、第4課「革命論」に入りました。

革命論―科学的社会主義の理論の要

「革命論」は、これまでに学んだ科学的社会主義にもとづいて、革命をどう進めるかという理論です。不破さんは、「マルクス、エンゲルスは、理論をつくりあげてから革命家になったのでなく、若いときから革命運動にとりくみ、その指針を求めて研究し、そのなかで科学的社会主義の理論をつくりあげました。革命運動が彼らの出発点であり、その意味では、革命論が理論の要(かなめ)です」とのべました。

このテーマでマルクス、エンゲルスのまとまった著作はなく、今回読むエンゲルスの「マルクス『フランスにおける階級闘争』1895年版への序文」は、革命論について詳しく語った唯一の論文です。エンゲルス自身が、自分たちが若いころに考えた革命論のどこが間違っていて、それをどのように発展させてきたのかを、歴史のなかで語っている貴重なもので、それだけに「マルクス、エンゲルスを歴史の中で読む」ことが大切だと強調しました。「1895年8月に亡くなったエンゲルスが同年3月末に書き上げた、いわば“政治的遺言”といってもいいもの」とのべ、本文の説明に入りました。

不破さんは最初に、『フランスにおける階級闘争』についてのエンゲルスの説明から「マルクスが彼の唯物論的な見解によって現代史の一時期を、与えられた経済状態から説明しようとした最初の試み」であり、その要は「政治的闘争を、経済的発達から生じた現存の社会階級および階級分派間の利害の闘争に還元する」ことにあるとした文章を引用、これは私たちがいま毎日の「赤旗」や国会論戦、先の4中総での野田内閣の分析などでやっていることで、ここに史的唯物論の活用の舞台があると説明しました。

ここからがいよいよ革命論の本論です。

1848年の二月革命当時、マルクス、エンゲルスはどんな考え方でドイツやヨーロッパの革命にのぞんだか――。

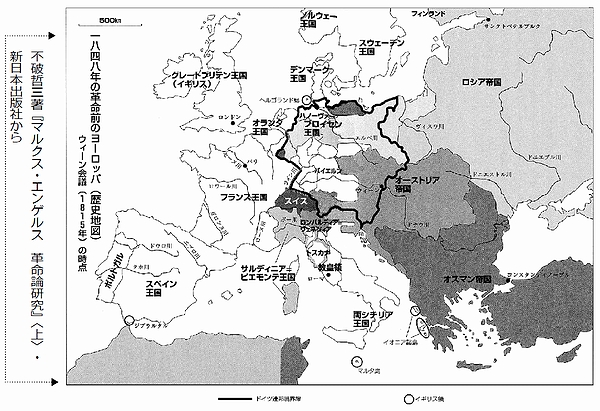

不破さんは、当時の歴史や時代背景を理解しやすいように、当時のヨーロッパの地図(別掲の地図と同じ)をホワイトボードに張り出し、各国の政治体制の特徴を紹介しました。

マルクス、エンゲルスの当時の考えの基本は、(1)革命の起こり方、進み方はフランス型、(2)革命の最終目標は今度はプロレタリアートの社会主義革命、というものでした。

不破さんは「民衆が何度も決起し、政治が変わっていくのが革命だとみんな思っていました。これが当時の常識でした」と、第6回の講義で取り上げたフランス革命を例に解説しました。

フランスでは、パリで始まった二月革命がわずか3日で勝利し、オーストリアでも、ベルリンでも民衆が勝利しました。

決起した労働者への武力弾圧でパリの街が血に染まった48年の六月革命のあとも、マルクス、エンゲルスは「いよいよプロレタリア革命への接近が始まった」との考えにとらわれていました。

やがてドイツでの革命が敗北し、2人はイギリスに亡命しましたが、「彼らは一時の後退にすぎないと思っていました」。

革命が終わり、50年夏ごろからイギリスで好況が始まりますが、マルクス、エンゲルスは「革命の波の間」だと考え、「長期戦の構え」に入ります。エンゲルスはマンチェスターで工場経営に参加してマルクスの生活を経済的に支え、マルクスはロンドンで経済学の研究に没頭しました。

「新しい革命は新しい恐慌に続いてのみ起こりうる。しかし革命はまた、恐慌が確実であるように確実である」。これが2人の共通する考えでした。

ここで不破さんは、待望の恐慌が起こった57年、エンゲルスがマルクスに送った手紙を紹介。恐慌で荒れる取引所に通い、「恐慌は僕の体には、海水浴のようによく効きそうだ」と恐慌を待望して、革命の準備に思いをはせる手紙を読み上げると、会場から驚きの声と笑いがあがりました。

しかし、恐慌が起こっても、革命は起こりませんでした。この体験が、革命への見方を変える転機になりました。

エンゲルスは、当時をふりかえりながら、「情勢の見方が間違いだった。また革命闘争の条件が変わり、時代おくれになった」と分析します。

産業革命を経て60~70年代に経済発展をとげ、ヨーロッパの様子が変わっていきます。「48年のフランスでは、プロレタリアといっても主力は裁縫師や靴工といった職人的な労働者でした」と不破さん。70年代になると、「ほんとうのブルジョアジーとほんとうの大工業プロレタリアート」が生まれ、この二大階級の闘争が全ヨーロッパに広がり、運動の性格が違ってきました。エンゲルスは「強力なプロレタリアート軍さえも、いまだにその目標を達成していない…1848年にたんなる奇襲によって社会改造に成功することがいかに不可能であったかを決定的に証明するものである」と書きました。

この時期、ドイツでは、プロイセンでもオーストリアでも反動的な絶対君主がその支配力を復活させていました。フランスでは、共和制が倒され、ボナパルト帝政が生まれました。しかし、どの反動体制も、社会発展の法則には逆らえず、ゆがんだ形態や方法ではありましたが、資本主義の新たな発展とドイツ統一に道を開きました。48年の革命を葬った勢力が「その革命の遺言執行人」となったのです。

労働者の運動の側では、64年には、労働者の初めての国際組織、インタナショナルが生まれ、マルクスも参加して革命運動の灯台の役割を果たすようになります。

「資本主義は衰退ではなく、経済革命の時代を迎えた。労働者の運動も本格的な階級闘争の段階に入った。2人は、これぐらい深刻な自己検討をしたのです」と不破さん。

『資本論』についても、最初は昔の革命の考え方で書き始めましたが、第1巻の原稿を4回書き直し、10年間で資本主義観、革命観を変えながら67年に書き上げました。「経済学を学ぶときも、そういう目でみることが大切です」と力を込めました。

社会の多数が目的を理解してこそ革命に勝利

ヨーロッパの政治情勢を反動化させたフランスのボナパルト帝政。その終結と第3共和制成立の契機となった普仏戦争(70年)をめぐり、世界で初めて誕生した労働者による政府が「パリ・コミューン」(1871年)でした。

ドイツの侵略から国民を守ろうとしない共和制新政府への怒りで、48年の革命で弾圧された労働者階級が再び立ち上がった成果でした。政府による虐殺で鎮圧された、たたかいの経過を説明する不破さん。わずか2カ月間とはいえ、プルードン派やブランキ派などが主流でマルクス派は一人もいないなかで、普通選挙で選ばれた無名の市民たちが人口160万人ものパリを統治したのは「画期的な意味を持つ」と位置付けました。

パリ・コミューン以降、労働者の運動を破壊しようとヨーロッパ諸国政府が展開したのが“反インタナショナル”の大キャンペーンでした。72年にはフランスで「インタナショナル禁止法」が制定されます。インタナショナルは同年ヨーロッパでの活動に終止符を打ちましたが、政治闘争を否定する無政府主義者の排除、労働運動の発展に向けた労働者政党の創設などの決定は“遺産”となって、70年代後半にはヨーロッパ各国で社会主義をめざす労働運動や労働者政党が起こり始めました。

その先駆けとなったのがドイツの労働者党でした。プロイセン王国が主体の北ドイツ連邦で初めて実施された普通選挙による選挙(67年)で、2つの党派で6議席を獲得。労働者の代表を世界で初めて議会に送り込みました。絶対君主制のもとで議会の権限は非常に制限されていましたが、「マルクスやエンゲルスは、国会で国民的な舞台で討論できるという点を重視しました」。

不破さんは特に、侵略戦争に転化した普仏戦争に反対の声を上げた、ドイツのベーベルやリープクネヒトの国会での反戦演説を「世界に鳴り響いた先駆的な活動でした」と評価しました。

演説を理由に2人が獄中にあるなか、71年には、鉄血宰相と呼ばれたビスマルクによって統一ドイツ帝国が成立しました。その後、労働者党の勢力はどうなったのか――。不破さんは、両者が獄中にあった71年の総選挙から98年時までの10回分の得票・議席の推移について資料を手に分析しました。2つの党派の合同(75年、ドイツ社会民主党)をへて、「社会主義者取締法」(78年制定)による幹部逮捕、機関紙の発行禁止などの弾圧とたたかい続け、得票数は12万票から210万票(得票率27・1%)に飛躍、議席数は2から56にまで拡大しました。帝国政府はなすすべもなく取締法を廃止せざるをえませんでした。

「選挙の勝利がヨーロッパ全体にものすごい影響を与えたんです」と力を込めた不破さん。ドイツの労働者が普通選挙権をきちんと活用したことによる二つの“貢献”について、エンゲルスは「資本主義のもとでも労働者党、社会主義政党が強大になれることを実際に証明した。そして、世界中の労働者階級に普通選挙権という新しく鋭い武器を提供しました」と解説します。

革命運動にとって選挙闘争の意義とは何なのか――。当時、フランスでは普通選挙権がボナパルト帝政の確立に悪用されるなど「これまでは欺瞞の手段」と言われたりしましたが、いまやそれが「解放の道具に転化された」のです。エンゲルスは、議会の役割として、(1)労働者とブルジョアジーとの力関係の測定(2)選挙戦での宣伝の舞台(3)議会という公的な演壇―をあげています。

そのうえで、不破さんは当時のドイツと現在の日本とでは議会の地位と役割に差があることを明らかにしました。日本共産党が1970年の第11回党大会で発表した議会の任務では、(1)政治の実態を国民の前に明らかにする(2)国民のための改良の実現をはじめ、国民要求を国政に反映させる闘争の舞台(3)国会の多数の獲得を基礎に、民主的政府を合法的に樹立させる闘争―の3点を示しています。「序文」のなかでの三つの項目には(1)の要素しかありません。

なぜか。君主制だったドイツの国会が(2)(3)の権限を持っていなかったためです。「各国の政治体制の違いによく注意しないといけない」と指摘した不破さん。議会制度が発達したイギリスやアメリカで労働者が多数を占めれば、合法的に法律や制度を改善できますが、それでもなお支配階級による「奴隷所有者の反乱」が生じる可能性を明らかにしたマルクスの論文を紹介しました。「議会の多数を得ての革命」の路線について、マルクスがすでにその道を明らかにしていたことを示しました。

そのうえで、不破さんは、マルクスやエンゲルスの著作研究に取り組んでいたレーニンの『国家と革命』について触れ、マルクスの全文献を読む条件がないまま武力革命が普遍的法則だと結論づけてしまった誤りを指摘しました。

次に、「マンチェスターの将軍」とのあだ名でも呼ばれたエンゲルスによる市街戦など軍事面の分析に話を進めました。各国での過去の革命事例では、装備や訓練面からも民衆の蜂起がほとんど失敗し続ける一方、ロシア革命(1917年)やドイツ革命(18年)、「農村から都市を包囲する」という毛沢東の戦略など成功した事例も紹介。そのうえで、98年のベネズエラ革命を突破口とした選挙で多数を得ての革命で、中南米で左派政権が次々と誕生した情勢を解説し、現代では多数者革命の路線が大道となったと語りました。

「階級闘争の諸条件も変化した。奇襲の時代、無自覚な大衆の先頭にたった自覚した少数者が遂行した革命の時代は過ぎ去った」と「序文」の一節を読み上げました。

資本主義社会の大本を改造し社会主義社会に変革するには、「それに参加する大衆自身が、何のために行動するのか、革命の目的を自分のものとして理解してこそ革命の勝利がある。それをいかにして準備するかが革命家、党としての仕事であり、長い間の根気強い活動が必要だ」と力説。多数者革命の本質をズバリと指摘し、「ここにマルクスとエンゲルスが48年革命の時代から60~70年代の経済の大革命や政治の大変化をへて最後に到達した『革命論』の結論がある」と講座を締めくくり、次回はドイツ革命の前途についての、エンゲルスが心血を注いだ“政治的遺言”について話したいと予告しました。

|