2022年11月27日号

なんで学費こんなに高いんだ

国立大学53万円 私立大学95万円

原因は教育予算削り続ける自民政治

日本共産党委員長 田村智子さん

民青 緊急学習会で講演

「もう限界だ」。高すぎる学費が、学生と保護者に重くのしかかり、「学ぶ権利」を奪っています。日本はなぜ学費が高いのか、無償化に向けた展望は―。日本民主青年同盟(民青)が緊急学習会「学費値上げ反対、高等教育無償化を求める」(5月28日)を開き、日本共産党の田村智子委員長が講演しました。

「受益者」口実にして学生に負担押しつけ

いま学生は、高い学費のもと、アルバイトに追われ、生活に困窮し、将来の奨学金返済にも不安を抱いています。実質賃金が減少するもとで、高い学費が保護者にも深刻な負担を与えています。

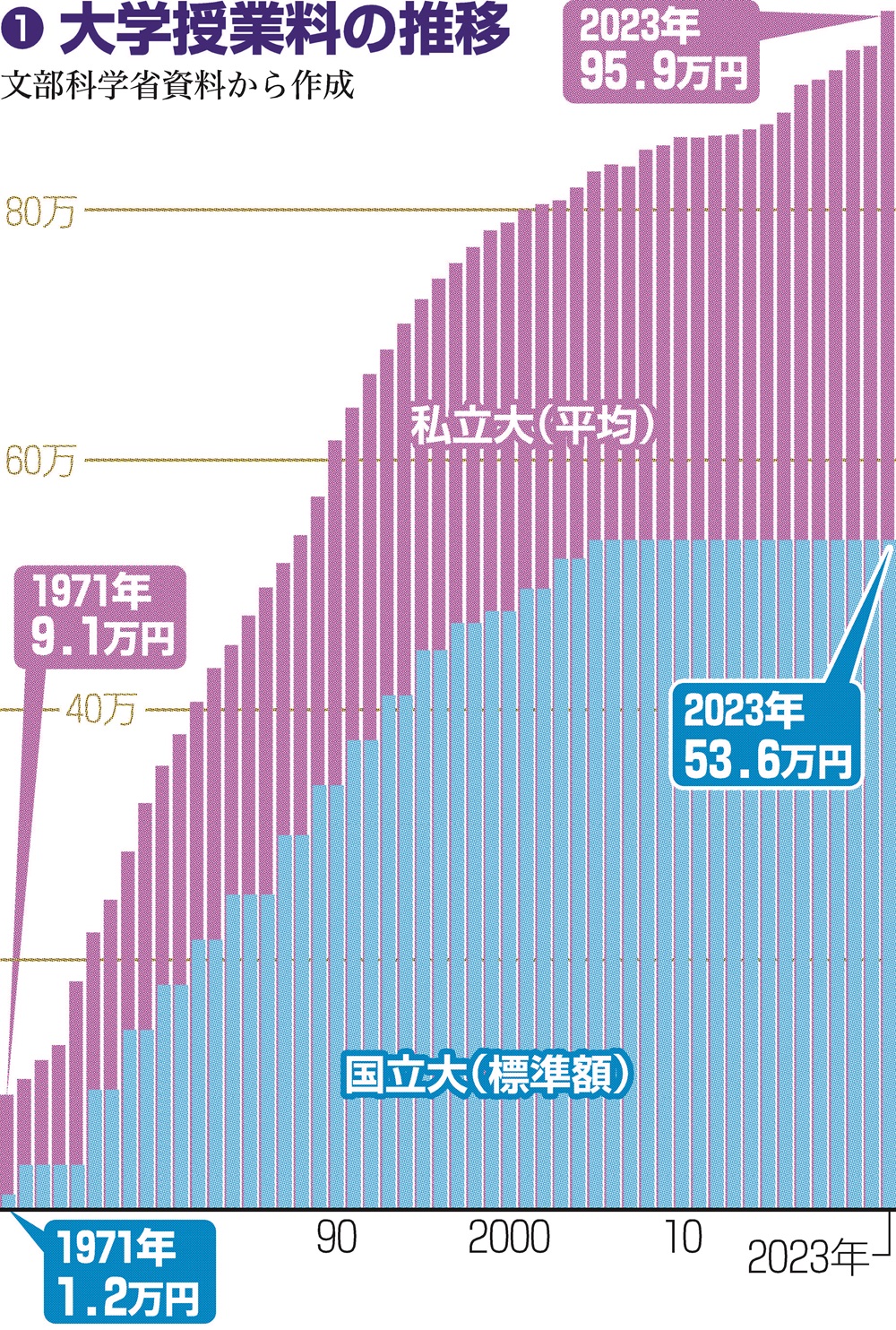

1980年代後半から、国立大は毎年、授業料と入学金が交互に値上げされ、私学助成の抑制により私学の学費も値上げされました。71年、国立大授業料は年1万2000円、私大平均年9万1000円でした。その後の50年で私大は10倍、国立大で50倍も値上げされました。(グラフ❶)

学費値上げの口実にされたのが、71年に「中央教育審議会」が出した「受益者負担主義」の答申。財界も「利益」をえる学生が学費を払うのは当たり前だと、主張しました。

2~3人に1人が奨学金=借金300万円

東京私大教連の「私立大学新入生の家計負担調査」(2023年度)によると、自宅外の学生への仕送りは月平均8万9300円、家賃を引いた生活費は1万9600円、1日あたり653円です。90年度(生活費7万3800円、1日2460円)の約4分の1に落ち込んでいます。

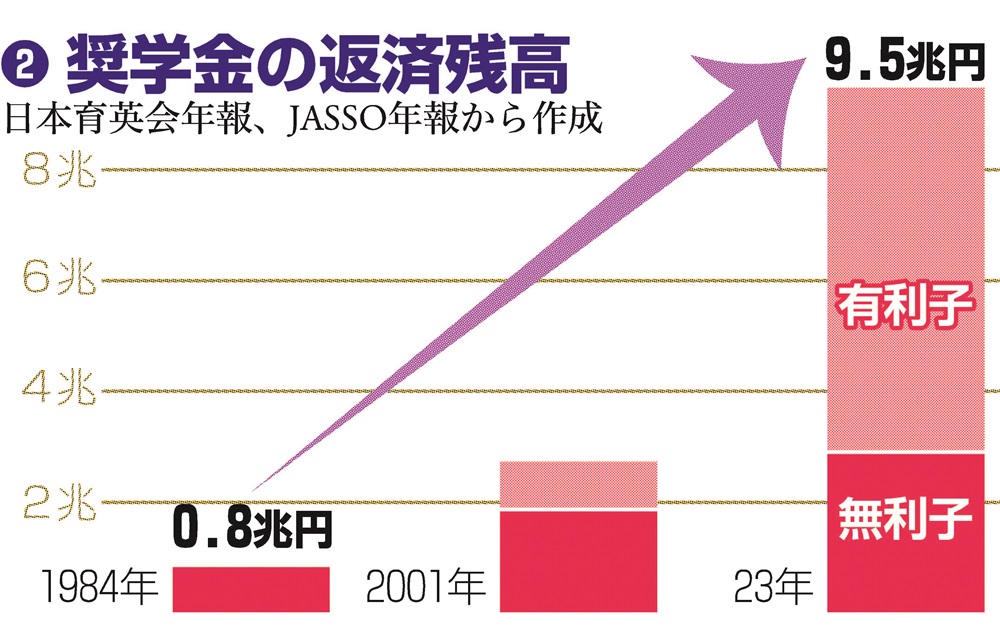

奨学金でも、2~3人に1人の学生が、平均300万円もの借金を背負い社会に出ています。奨学金総額は10兆円にのぼります。(グラフ❷)

90年代後半、実質賃金が減少し、保護者の負担能力が追い付かなくなるもとで、政府は、99年から“学生ローン”ともいえる有利子奨学金を増額し、採用基準も緩和。貸与人数も1人当たりの貸与額も爆発的に増えました。

田村氏は「限界を超える学費負担が、学生のいまと将来を奪っている。これは当たり前ではなく、異常なことです」と語りました。

財界の要求に応じ基礎研究の予算を削減

岸田政権も限定的ですが、3人以上の多子世帯の大学授業料「無償化」などの政策を取り入れざるを得なくなっています。しかし、根本的なところには手をつけません。

岸田政権のもと授業料は国立・私立とも値上げされ、東京大学が授業料値上げを検討。私大も学生数1万人以上の大学の35%、14大学全学部で値上げしています。

中央教育審議会(中教審)の特別部会(今年3月)では、私大学長が“公平な競争環境”のために国立・公立大学の学費を“年150万円程度に上げる”必要があると発言。自民党は国立大学の「適正な授業料の設定」として、学費値上げを求める提言を政府に提出(5月27日)しました。

政府は“大学の質を上げる”“国際競争力をつける”といいますが、大学の研究力の低迷をもたらした最大の原因は、自民党政治による予算削減です。財界・大企業の要求に応じて、基礎的研究などの予算を削減してきました。

田村氏は「中教審も自民党提言案も国の予算を増やすことを諦め、授業料値上げで学生からお金を集めようという実に恥ずかしい議論に陥っている」と批判。「ここに、自民党政治の高等教育政策の破綻、行き詰まりがはっきりとあらわれている」と指摘しました。

OECDでワースト2位の公費負担割合

求められているのは、重すぎる学費そのものを下げ、すべての学生の学ぶ権利を保障することです。

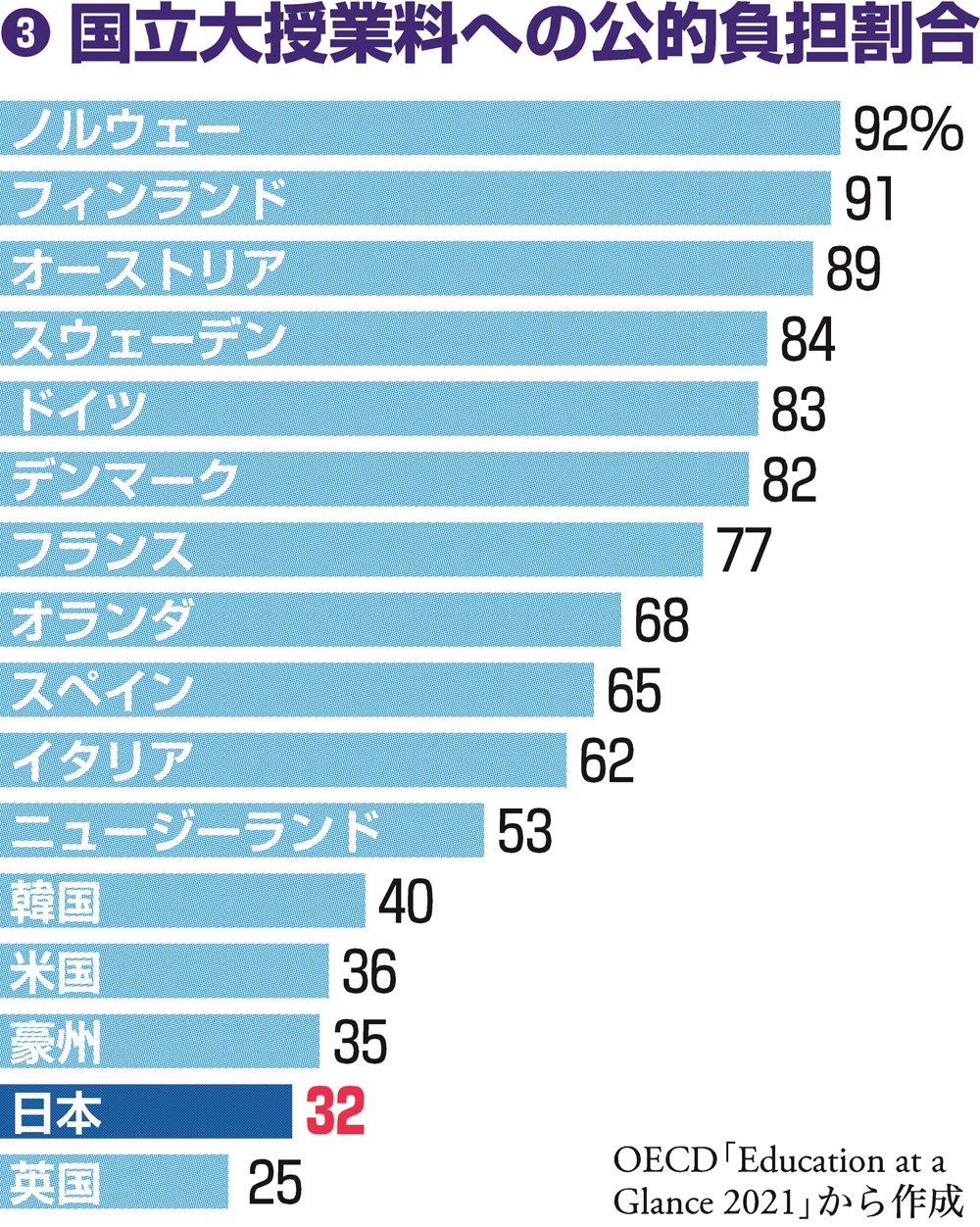

国公立大授業料と公的負担割合をみると、日本の国立大授業料への公的負担割合は32%と、OECD(経済協力開発機構)加盟36カ国中ワースト2位です。(グラフ❸)

日本政府は1979年に国際人権規約を批准し、高等教育を段階的に無償化していくことを国際社会に約束しています。高等教育の無償化をうたった13条2項cを留保していましたが、民主党政権下の2012年に留保を撤回。ところが、直後に政権に復帰した自民党政権のもとで、私立大での値上げが続いています。

国際人権規約13条1項では、教育の機会はすべての人に保障された権利とされ、憲法の理念に立つ日本の教育基本法も「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず」(4条)としています。

自民党政治はこれらを脇に置き続け、高等教育予算を減らし「受益者負担論」を押し付けてきました。

しかし、大学で学び利益を受けるのは学生個人だけではありません。社会に出て学んだ知識や技術を生かすことは社会全体を豊かにします。そうした考えのもとヨーロッパの多くの国が学費を無償にしています。

軍事費拡大より学費無償化こそめざす道

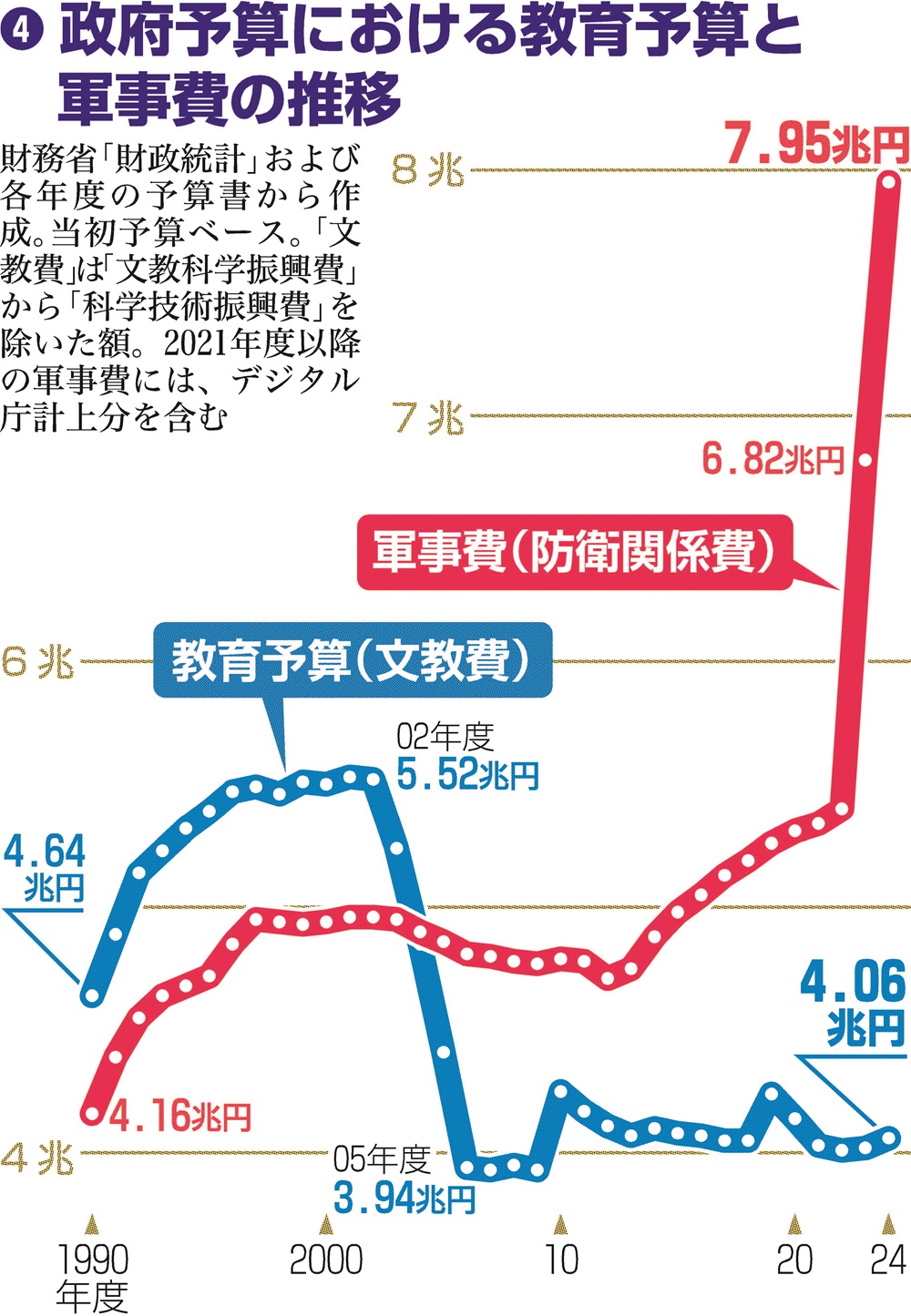

政府の軍事予算と教育予算の推移をみると、2000年代初頭に軍事費が教育予算を上回りました。24年度の軍事費は約8兆円で、教育予算の約2倍です。(グラフ❹)

「戦争する国づくり」のために軍事費が教育予算を抑え込んでいます。

日本共産党は▽大学の学費無償化をめざしで緊急に半額にする▽入学金をなくす▽奨学金は返済不要の給付制に切り替え、貸与奨学金の返済を半額免除―などを打ち出し、財源も示しています。

大軍拡を止めることは、高等教育無償化への大きな道筋にもなります。

田村氏は、各大学に根差して学費値下げを求める運動に取り組むことは、学生の要求運動にもつながっていくとのべ、「さらに全国の運動として取り組むことで、大きく政治を動かす希望がある。励まし合って各大学のなかに学生の運動を起こしていこう」と呼びかけました。

「奨学金通らなければ退学かも」と話す友人

私立大学1年 Kさん

深夜のアルバイトをして、月7万~8万円を学費に充てています。年間の学費は100万円を超えます。周りには「奨学金の申請をしたが、出なかったら(後期の授業料が払えず)前期でいなくなるかも」と口にする友人がいます。

大学では行政や企業の防災対応といった危機管理について学んでいます。防災に携わって人の命、生活を守る仕事をしたい。お金の問題で学びをあきらめなくてもいい社会をつくることは、国民にとって大きな利益になると思います。

バイト掛け持ち―「学ぶ権利」保障して

国立大学4年 Tさん

バイトを三つ掛け持ちして、有利子の奨学金も借りています。卒業後は約500万円の借金を背負うことになります。本当は大学院へ行きたいけれど、親から経済的に「厳しい」と言われ、自分も「そうだよね」とあきらめました。高専を中退して大学に入りました。高専の時に借りた奨学金は親に返済してもらっています。

この3年間、教育学を学び、充実して楽しかった。激烈な受験競争や、大学進学のために高校で学ぶ、いい会社に就職するために大学で学ぶという、いまの教育のあり方を変えたい。就職してお金をためて、将来必ず大学院に行くつもりです。

軍事費ではなく、まず教育や社会保障費に税金を充て、「学ぶ権利」を保障すべきです。

学問は日本の活性化にもつながる

国立大学2年 Sさん

短期留学が必要になり、15万~25万円かかります。親から「3分の1は自分で払ってほしい」と言われました。アルバイトをしていますが足りません。

浪人していたとき予備校にかかったお金は、親に借りています。家に余裕はなく、私が返さないと、弟が専門学校に行けなくなるかもしれない状況です。

大学では物理を学んでいます。計算をして、自分の中で「わかる」ことが積み重なっていくと面白い。学問は、日本の活性化につながるものだと思います。学ぶことに対して「受益者負担」を求める考え方をやめて、国が予算をつけて、学費を下げ、無償化にしてほしい。