『女性のひろば』2003年5月号より

「『大学合格』で始まる親の仕送り地獄」――こんな特集を『サンデー毎日』が三月九日号で組んでいます。大学の学費の心配は、大学生をかかえる親だけではありません。子どもの大学進学に備え、家計をやりくりして貯蓄している方も多いのではないでしょうか。

そんな苦しい家計をよそに、小泉内閣は、さらに国公私立大学全体の学費高騰をまねきかねない「大学の構造改革」をやろうとしています。文科省は、二月末に今の国立大学制度を解体し、法人化するための国立大学法人法案を国会に提出しました。早ければ三月下旬に審議入りします。総務省も公立大学の法人化を可能にする地方独立行政法人法案を三月中旬に国会提出する予定です。

ここでは、まず、大学の学費がいま家計にどれだけ重くのしかかっているかをみたうえで、法人化により学費がどうなるか検討してみたいと思います。

大学の学費(授業料の他に学校納付金や通学費を含む)は、いっかんして上がりつづけています。

国立大学の場合、一九七四年に十一万千円だったのが、二〇〇二年には、五八万七千円に(五・三倍)、私立大学は同じ期間に二四万円から一二八万円(五・三倍)に上昇しています(文科省「学生生活調査」)。

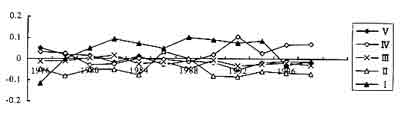

家計への負担もいっかんして重くなっています。初年度納付金が消費支出に占める割合をみると図1のように、国立大学の場合、一九七五年に三・六%だったのが、一九九九年には一五・八%になっています。

|

図1 初年度納付金が消費支出に占める割合

(勤労者世帯、45~49歳) |

|

| 『家族社会学研究』NO.12(2)/2001「教育費負担の現状と機会不平等」田中敬文著より 田中氏が『私立学校初年度納付金調査』(文部省)、『家計調査年報』(総務省)より作成 |

私立大学は同じ期間に一五・五%から二六・七%に上昇しています。このように今では、国立大学といえども、一九七五年の私立大学並みの家計負担となっています。

教育支出はもはや「聖域」ではなくなった

こうした高学費は、家計にとってもう限界です。

「『聖域』の消滅 減少する家計教育費」という論文を田中敬文東京学芸大学助教授が季刊「家計経済研究」四四号に掲載しています。

それによると、一九八〇年代は、消費支出の伸び以上に教育支出を増やしたり、家計の消費支出が減少しても教育支出を増やしたりしていました。まさに教育支出は家計の中で「聖域」あつかいされていました。

しかし、一九九〇年代には、教育支出は消費支出の減少を上回って減少しています。田中氏は「消費支出全体よりも大幅に教育費を減らしている最近の状況からは、聖域がもはや消滅した」と指摘しています。

多くの親が、学費が高騰しても家計をやりくりして、なんとか学費を負担していたのに、九〇年代に入って、さらに上がる学費を負担することができなくなっている姿がうかがえます。

低所得者層が大学から締め出されている

こうした変化は、大学の教育機会不均等の拡大という形であらわれています。

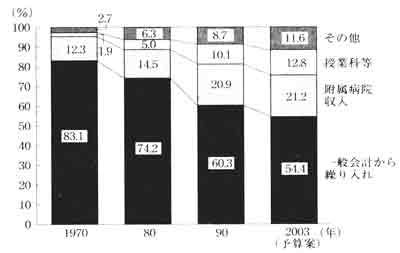

近藤博之・大阪大学教授が作成した所得階層ごとの大学生の選抜度指数のグラフをご覧ください(図2、3)。

|

図2、3 所得階層ごとの大学生の選抜度

|

図2 国立大学の選抜度指数(全世帯) 図2 国立大学の選抜度指数(全世帯) |

図3 私立大学の選抜度指数(全世帯) 図3 私立大学の選抜度指数(全世帯) |

|

|

| 『大阪大学教育学年報』第6号(2001年)「高度成長期以降の大学教育機会-家庭の経済状態からみた趨勢」近藤博之著より 近藤氏が『学生生活調査』(文部科学省)、『家計調査年報』(総務省)より作成 注:Vが最上位の収入層、Iが最下位の収入層。0が平等度の目安 |

Iが最下位の収入層、Vが最上位の収入層です。国立大学の場合、一九九四年までは、Iが上位でしたが、一九九六年以降下がっています。

私立大学では、一九七〇年代に大きな格差がありましたが、八〇年代に入っては、多少縮まりました。しかし、九〇年代から再び拡大しています。一九九四年だけIが突出して上位にきていますが、近藤氏は、この前後に失業率が増大したことが影響していると分析しています。在学中に親が失業し、最下位の収入層になった学生が一時的に多くなったのでしょう。

家庭の経済状態による大学進学の格差が再び広がったのは、家計の限界をこえて学費が上がりつづけたからです。

大学進学の機会の不平等を是正するために、学費を下げることが切実に求められています。

国立大学の法人化によって、学費はどうなるのでしょうか。

政府は、来年四月から国立大学を法人化することをめざしていますが、学費値上げに拍車がかかる可能性はきわめて高くなります。

法案は、国立大学法人が、国立大学を設置するとしています。国立大学の設置者をこれまでの国から法人に移すことで、国が負うべき財政負担の責任を法人に移します。「国立大学」といっても名ばかりです。国の財政負担が弱まれば、学費のいっそうの値上げは避けられません。

|

図4 国立大学特別会計の財源別構成

|

|

図4のように、国は、国立大学特別会計への一般会計からの繰り入れの割合を減らしてきています。一九七〇年は八三・一%でしたが、二〇〇三年は五四・四%に減らしています。この傾向を転換しない限り学費値上げは必至です。

学費値上げの試算が

法人化された国立大学の学費は、これまで国会の審議で全国一律に決まっていたものが「国が示す範囲内」で各大学が決めることになります。大学は、「自己収入の拡大」などの「経営努力」を理由に、学費の「学部間格差」の導入や大幅値上げをすることが可能です。文科省の国立大の法人化を検討してきた調査検討会議の委員は、どの大学も「国が示す範囲」の上限で横並びするため、結果として授業料の値上げになると指摘しています。文科省が昨年十一月に公表した検討試案・「標準額及び幅の設定方法」では、今年度授業料五十二万八百円を七十万六千二百円に上げることを認めています。

名古屋大学が法人化にむけて検討した結果では、国からおりる運営交付金が学校経費の五〇%に下がった場合には授業料を七十~八十万円にせざるを得ないとしています。

国立大学の法人化は、民営化への道も開きます。

小泉首相は「国立大学も民営化できるところは民営化」と言っています。政府の総合規制改革会議は、昨年十二月に国公立大学の公設民営化、株式会社の参入などの検討を打ち上げ、法人化後、大学の中期目標(六年間)が終了する時にその結論を出すとしています。民営化となれば限りなく独立採算に近づきます。経済企画庁経済研究所が行った試算では、独立採算の場合、学費は最低で百三十二万円、最高で四百二十三万円に跳ね上がります。

私立大学の連鎖的な学費値上げへ

公立大学の学費値上げも心配されています。

公立大学協会の調査によると、四十五校の公立大学が法人化を検討しています。東 椏s、大阪府、横浜市などでは、自民党政治による自治体の「営利企業」化の一環として、政府を先取りする形で、法人化の計画を発表しています。公立大学も法人化されれば、国立大学での検討と同様、学費の値上げにつながりかねません。

小泉内閣は、私学助成についても「効率的、重点的」な配分を強め、ひろく配分される「一般助成」は削減しようとしています。多くの私立大学は、これによってますます国からの予算が削られ、存立そのものが危うくなります。

国公立大学の学費の値上げは、経営基盤が弱くなった多くの私立大学の学費値上げを誘発し、連鎖的な学費値上げに拍車がかかることになります。

国公私立大学の連鎖的な学費値上げに拍車がかかれば、九〇年代以降広がっている家庭の経済状態による大学の教育機会の不平等は、さらに拡大します。

いま、すでに日本は、親の懐具合が子どもの将来に直結する社会――「階層再生産社会」になっているという議論もあります(耳塚寛明・お茶の水女子大学教授著「誰がフリーターになるのか」『世界』二月号)。

二十一世紀の日本を貧富の差が拡大し、固定化する社会にするわけにはいきません。

なんとしても学費高騰につながる国公立大学の法人化はやめさせなければなりません。そのためには、この法案を成立させてよいのか、国民的議論をおこす必要があります。

実は、小泉内閣が進める「大学の構造改革」で、教育学部を半減させる計画があるのですが、こちらは、各地で地域・・・・自治体ぐるみの反対運動が盛り上がる中で、思惑どおりには進まなくなっています。

同じように、法人化の問題もひろく国民に明らかになれば、やめさせることも可能です。

国公立大学・高専の教職員組合の全国組織である全国大学高専教職員組合が呼びかけ、全教や国公労連、全学連など六団体が加わって、法人化反対連絡会が、三月六日、発足しました。さらに、九団体が参加の意思を表明しています。

多くの方にこの問題に関心をもっていただき、世論と運動を盛り上げ、法案を廃案に追い込みたいと思います。