2004年8月5日(木)「しんぶん赤旗」

全国各地で、大型ショッピングセンターの郊外進出により優良農地や自然が破壊され、中心市街地が衰退してまち壊しもおこっています。地域の美しい街並みや住環境を守り、暮らしやすいまちを自分たちの手でつくろうと、「まちづくり条例」の制定が各地に広がっています。

大小島美和子記者

都市プランナーの野口和雄さん |

日本商工会議所などが運営する「まちづくり条例研究センター」(東京都千代田区)の二〇〇〇年度調査結果によると、まちづくり条例をもつ自治体は五百四市町村、要綱をもつ自治体は四百七十八市町村にのぼります。このうち、二百二十一の自治体は要綱・条例の両方をもちます。どちらかをもつ市町村は全国の四分の一近くにもなります。

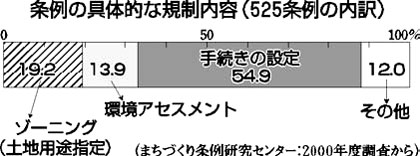

条例の中身をみると、開発について具体的な誘導をするための規定をもつものが六割を占め、単なる「理念」条例(四割)より多いことが特徴で、実効を求める傾向は顕著です。規制内容は、届け出義務のような「手続き」の決まりや環境アセスメント(環境影響評価)などです。

|

条例はいわば“地方の法律”で、条例づくりは憲法で地方自治体に保障された権利です。そのうち、まちづくりにかかわって定めたものがまちづくり条例です。

「まちづくり条例は自然や生活環境を守りたいという住民・自治体の切実な問題を解決するためにつくられました。地方議会が採択したもので、開発業者にも順守の義務があり、乱開発を抑える働きをしてきた」と、都市プランナーの野口和雄さん(「まちづくり条例研究センター」主任研究員)は、その役割を指摘します。

同氏によると、地方自治体が民間開発業者の乱開発を抑制しようとする動きは、一九六〇年代、高度経済成長期の「開発指導要綱」の制定で活発になりました。

「要綱」は、地方自治体が行政指導の際の基準として定めたものです。その後、八〇年代に開発促進政策をとる政府が「要綱」の制定を抑圧したのに対抗して、「まちづくり条例」が制定されました。

バブル崩壊後、郊外での産業廃棄物や遊技施設の建設、風俗店や住宅開発などの乱立に対処するため、自治体の条例制定は一挙に増えました。

観光客でにぎわう由布院駅前の街並み(写真は西部総局・山本弘之記者) |

日本の土地利用にかんする決定権は、基本的には国がにぎっています。しかも歴代自民党政府は開発促進の立場です。大型店出店についても、地方自治体が商業上の理由から出店を規制する施策をとってはいけない、とする項目を国の法律(大店立地法)に盛り込むことさえしています。

しかし、本来まちのあり方については、自治体と住民がみずから決定することができるのが、当たり前のはずです。

日本共産党は「大型店・商店街・まちづくりに関する政策提言」で、「地方自治体は日本国憲法にもとづいて、地域の実情に即し国の法律とは独自の観点から条例をつくる権利をもつ」と指摘し、「まちづくり条例」制定権を全面的に尊重することを主張しています。

「困難はあるものの、住民が自分たちの住むまちを愛し、守るべきまちの価値を市民が共有し、条例を支える住民が合意や強い意思をもってまちづくり条例を制定することは、乱開発を抑え、住み良いまちをつくる有効な手段だと思います」――全国各地でまちづくり条例づくりを支援してきた野口さんは、こう強調しています。

穂高町まちづくり条例(長野県南安曇郡)

〔経過〕アルプス連峰を源とする河川が流れ、わさび田や安曇野で知られる。良好な環境や農業が、急激な人口増加やミニ開発による農業振興地域の虫食い的市街化などにより失われるとの危機感から、住民アンケートや土地利用構想の策定などを経て、1998年に土地利用調整基本計画を策定し、99年にまちづくり条例を制定。

〔条例の特徴〕土地利用調整基本計画にもとづく土地利用ゾーンごとの許容用途を示し、連携して宅地開発等指導要綱、自然保護等指導基準などを定める/住民と町の協議によるまちづくりの推進/業者の地域住民への説明会の義務付け協議など。

湯布院・潤いのある町づくり条例(大分県大分郡湯布院町)

〔経過〕由布岳と1000メートル級の山々が周囲をとりまき、湯治場の温泉をもつ。1950年代のダム計画反対運動以来、住民の自治意識は高い。湿原植物の宝庫へのゴルフ場建設計画や外部資本による原野の買占め、日出生台(ひじゅうだい)米軍演習に反対し、住民主導で観光振興などにとりくむ。1990年9月に町づくり条例を施行。

〔条例の内容〕町長の責務として、開発にあたって町民の生活環境を保全するために適切な指導をしなければならない。美しい自然環境、魅力有る景観、良好な生活環境は「町のかけがえのない資産である」との理念にもとづき町づくり方針を定める/町づくり計画の下に地区計画を定め、開発事業はこれに適合する/貴重な自然状態を保つ地区、学術上重要な意義をもつ森林、草地、湿地、山岳地、歴史的地域などで保存が必要な地区の開発は原則として抑制/事前の環境調査、町との協議、住民への説明会・協議の義務付け、立ち入り調査など。